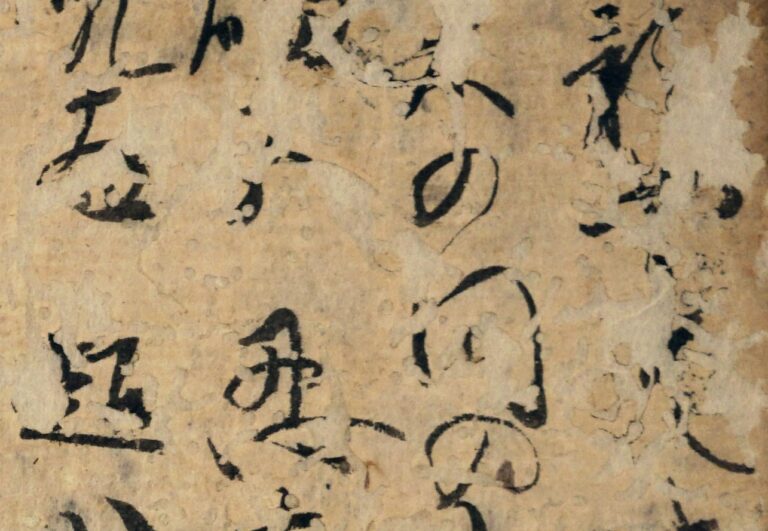

五月待つ 花橘の 香をかげば 昔の人の 袖の香ぞする

詠人不知

冷泉の家の南庭には橘(たちばな)の木が植わっています。五月雨の頃になると花が咲き、とても良い香りが家の中まで漂ってきます。五月闇と呼ばれる湿った暗い夜、その香りはひときわ強い印象で、家内に香を焚き込めたよう。柑橘系という文字の中に「橘」があるように、その香りは個性的で、蜜柑や金柑にも似た甘酸っぱい香り。古来日本人は、この香りをことのほか愛でたようで、和歌や歌物語にもたくさん取り込まれています。

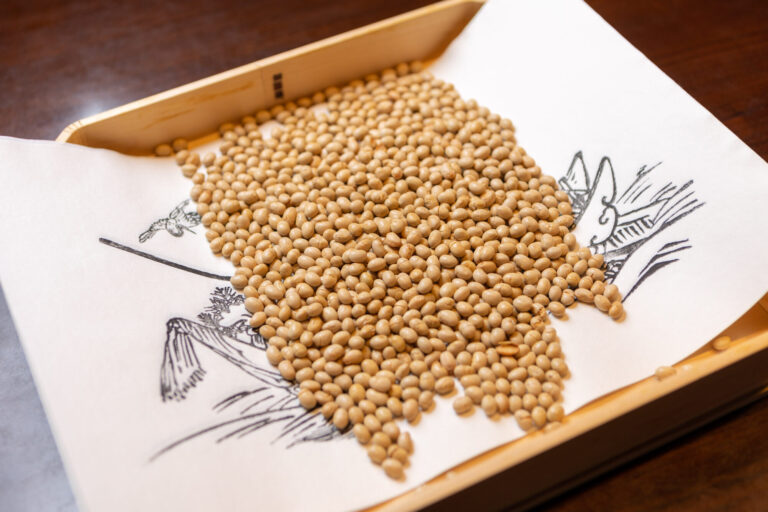

橘は日本固有のカンキツ類。若い幹にとげをもち、葉は光沢のある濃い緑。梅雨の頃、白い星型の5弁の花を開き、小さな実をつけます。実は酸味が強く苦味もあるので、食用にはあまり適さないよう。万葉集に採られている聖武天皇の和歌に、「橘は 実さへ花さへその葉さへ 枝に霜降れど いや常葉(とこは)の木」があります。橘は常緑の樹で、一年を通して日本人の暮らしに寄り添ってきた。春は新芽が吹き、梅雨の頃には花が咲き、夏から秋にかけて実がなり、寒い冬も枯れることはありません。実った実は鳥などに食べられなければ、いつまでも落ちることがなく、我が家では、お正月の鏡餅にはこの橘の実を載せています。いつも美しい橘は、悠久性や永遠性の象徴となり、御所の南庭には右近の橘が植えられています。家紋にも橘は採り入れられることが多く、井伊直弼で有名な彦根の井伊家や歌舞伎の市村羽左衛門がこの橘紋。日蓮宗の寺紋も井桁に橘です。昭和12年に制定された文化勲章もそのデザインは、橘の五弁の花の中央に三つ巴の曲玉を配し、鈕(=章と綬の間にあるもの)にも橘の実と葉が用いられています。昭和57年に登場した五百円硬貨も裏側には橘の実と葉があしらわれていますね。

源氏物語にも橘は数多く語られています。第二十四帖の「胡蝶」には、源氏の「橘のかをりし袖によそふれば かはれる身ともおもほえぬかな」と玉鬘の「袖の香をよそふるからに橘の みさへはかなくなりもこそすれ」。第四十帖の「幻」には、母である葵の上が亡くなった後、父である源氏と息子の夕霧が交わす歌。源氏の「なき人をしのぶる宵のむら雨に 濡れてや来つる山ほととぎす」と、夕霧の「ほととぎす君につてなんふるさとの 花橘は今ぞさかりと」が詠まれています。中でも、第十一帖「花散里」の「橘の香をなつかしみほととぎす 花散る里をたづねてぞとふ」が有名ですね。父である桐壺帝の女御であった麗景殿の邸を訪ねた源氏が父との思い出を女御と語り合います。邸には橘の芳香が漂い時鳥の鳴き声が聞こえています。この後、源氏は橘の花散里を訪ねることになります。

そして何より、今回取り上げた(五月待つ花橘の香をかげば・・・)この和歌がとても印象的に取り上げられているのが伊勢物語です。六十段に、別の人の元へと行ってしまった妻と酒席を共にした男が、酒肴として出された橘の実を手に取ってこの歌を詠むシーンがあります。五月を待って咲く花橘の香りをかぐと、昔愛した人の袖の香りを思い出します、と。妻はこの歌を聞き、尼になって山に入ってしまう、というお話し。この和歌が詠まれて以降、橘は、昔を懐かしみ、昔思いを寄せた人への忘れられぬ心情と結びつけられて詠まれることが多くなります。

橘の実は、晩夏にはその姿を小さくあらわし、そのまま翌夏まで樹上にとどまることがあります。黄金色の果実がいつまでも薫る、常世の国を象徴するようなめでたく尊い存在です。ただし、鳥にさえ食べられなければ、であります。我が家の橘の実も、せめてお正月までは、木の上にいて欲しいのですが、しばしばヒヨドリに食べられてしまいます。食べられてしまうのはちょっと腹立たしい。我が家の庭の困り者です。ですから、ヒヨドリだけは、どうしても好きになれません。(第16歌・了)

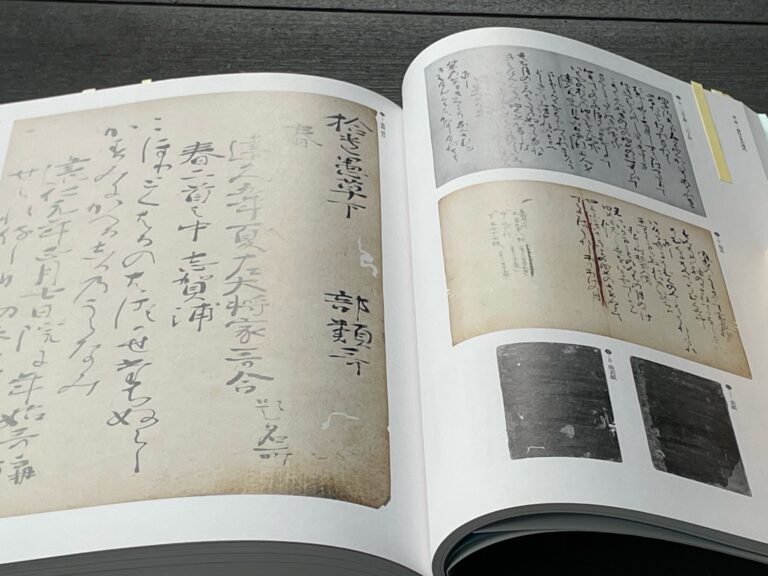

伊勢物語[いせものがたり]

平安時代に成立した歌物語。『竹取物語』と並ぶ創成期の仮名文学の代表作で、現存する日本の歌物語中最古の作品。後世への影響力の大きさでは同じ歌物語の『大和物語』を上回り『源氏物語』と双璧をなすとも言われる。多くが「むかし、男(ありけり)」の冒頭句をもつ125段から成る。主人公のモデルは、平安時代前期に実在した在原業平といわれるが、本文に主人公の名は明記されていない。物語は、主人公の恋愛を中心とする一代記的な諸話。作者は詳らかになっておらず、具体的な成立年もはっきりしない。

プロフィール

冷泉貴実子

事務局長 第24代当主為任・布美子の長女。

趣味は海外旅行と絵を描くこと。

陽気で活発な性格で、仕事に、遊びに、イベントにいつも大忙しです!

田中康嗣(たなかこうじ)

特定非営利活動法人 和塾 理事長。

大手広告代理店にて数々の広告やブランディングに携わった後、和の魅力に目覚め和塾を設立。

日本の伝統文化や芸術の発展的継承に寄与する様々な事業を行っています。詳しいプロフィールはこちらから。