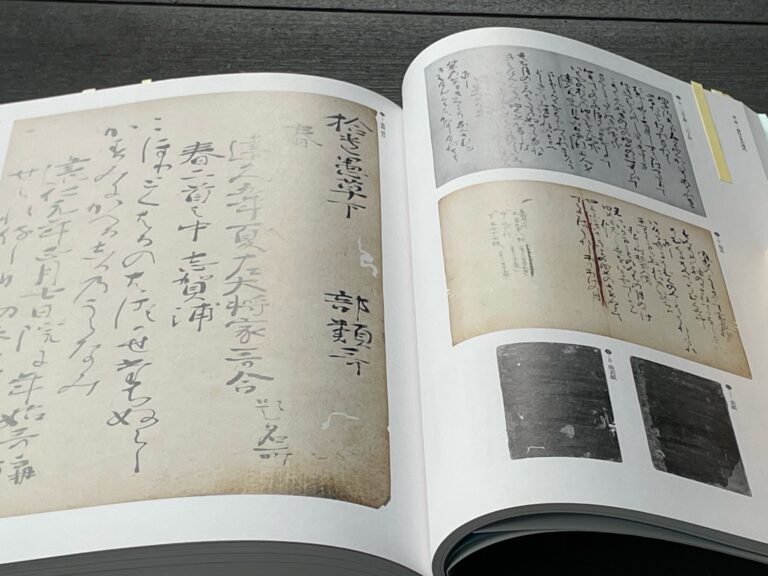

駒とめて なほ水かはむ 山吹の 花の露そふ 井手の玉川

藤原俊成

新古今和歌集にある藤原俊成の一首です。この和歌には、春の終わりを告げ、春との別れを惜しむ山吹(やまぶき)の花が詠み込まれています。山吹は、歌題では「款冬(かんとう)」と言います。款冬は中国語(漢字)では、蕗(ふき)のことなのですが、日本ではそれがどうも誤用されて、山吹のことを指すようになった。蕗の語源は冬黄ともいわれていて、山吹と同じ黄色の花を咲かせます。それでかどうか、本来は蕗のことだった款冬がいつのまにか山吹になって歌題になった。ややこしいことです。山吹といえばもうひとつ。これもまたややこしいのですが、山吹の花はクチナシ色といわれることがあります。クチナシの花というのは、みなさんご存じのように、大きな白い花ですよね。山吹の花は黄色ですから妙に感じるかも知れません。これはクチナシの花ではなくて果実の方のお話しなのです。クチナシの実は昔から食用の染料として使われていて、お正月に食べる金団(きんとん)や沢庵漬けはクチナシの実で色をつける。綺麗な黄色ですね。つまりクチナシ色というのは高貴な色である黄色のこと。だから、黄色い山吹の花は、クチナシ色と表現されるわけです。けれど、黄色といえば、山吹色という言葉もありますから、ちょっと混乱しますよね。この山吹色という言葉は、昨今はあまり使われないらしく、若い人は、クリームイエローとかレモンイエローの方がイメージしやすいよう。やまぶきいろ、という綺麗な言葉があるのに残念なことです。

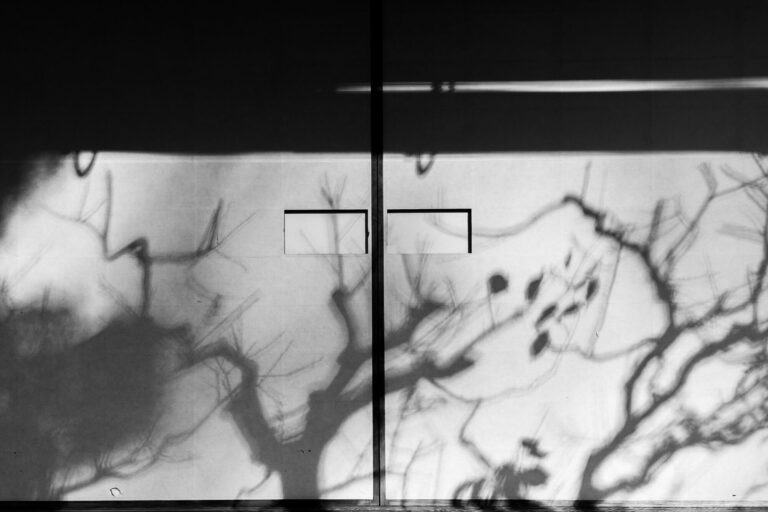

さてこの歌では、その綺麗な黄色の山吹の花から滴る露が川に降り注いでいます。山吹の語源は「山振(やまぶり)」ともいわれていて、その枝は風が少し吹いただけでも振られて揺れ動きます。花や枝葉に載る露もさっと散って川面に落ちる。ですから、この川には山吹の花の露が入っているわけです。川の名は「玉川」。玉川といえば、歌枕として有名ですね。歌に詠まれる玉川は「六玉川」といって全部で6箇所。この和歌にある井手(山城)の玉川の他に、野路(近江)の玉川、野田(陸前)の玉川、玉川の里(摂津)、調布(武蔵)の多摩川、高野(紀伊)の玉川です。いちばん良く歌に詠まれるのがこの井手の玉川。井手というのは、京都と奈良をつなぐ道筋に位置する名所で(現在の京都府綴喜郡井手町)、公家たちがここに別荘を構えたりしていました。伊勢物語や大和物語にも登場しています。伊勢物語では122段に「山城の井手の玉水手にむすびたのみしかひもなき世なりけり」という歌が、大和物語では169段に大和国の大神神社へと向かう男が井手でかわいい女の子と出会って見染め、帯を渡す場面があります。この話しを元に俊成さんが詠んだ和歌が「ときかへし井手の下帯ゆきめぐり逢瀬うれしき玉川の水」です。井手の玉川を詠む和歌はたくさんたくさんあります。古今集には「かはづなく井手の山吹散りにけり花のさかりにあはましものを」(春下・詠人不知)が、西行法師には「山吹の花さく里になりぬればここにも井手とおもほゆるかな」、小野小町には「色も香もなつかしきかなかはづなく井手のわたりの山ぶきの花」、紀貫之には「音にきく井手の山吹見つれども蛙の声は変らざりけり」などの和歌が残っています。和歌が型の文芸であることが良くわかりますよね。歌枕である井手の玉川には、水辺の木である山吹や川に棲む蛙(かわず)が詠み込まれます。ですから後鳥羽院の「玉川の岸の山吹かけみえて色なる浪にかはつなくなり」という歌には井手という地名は出てきませんが、山吹や蛙が詠み込まれていますから、井手の玉川だと分かるわけです。

山吹の花には、もうひとつ、綺麗に輝くイメージがあります。高貴で上等な印象。黄金色と考えていただくと分かりやすい。これが江戸時代以降は、金色に輝く大判小判の象徴にもなります。時代劇で悪代官と越後屋が一緒になると必ずヤマブキの話しが出てきますものね。俊成さんのこの和歌には、清らかな水と輝くような美しき花の色香が広がる春のおわりの景色が広がっています。馬を止めて水をやりながら、しばし見とれる美しいシーンです。(第15歌・了)

藤原俊成[ふじわらしゅんぜい・ふじわらのとしなり]

藤原道長の系譜を引く藤原北家御子左家の出。権中納言・藤原俊忠の子。法名は釈阿。最終官位は正三位・皇太后宮大夫。『千載和歌集』の撰者として知られる。藤原親忠女(美福門院加賀)との間に成家・定家を、為忠女との間に後白河院京極局を、六条院宣旨との間に八条院坊門局をもうけた。長承二年(1133)前後、丹後守為忠朝臣家百首に出詠し、歌人としての活動を本格的に始める。久安六年(1150)完成の『久安百首』に詠進し、崇徳院に命ぜられて同百首和歌を部類に編集するなど、歌壇に確実な地歩を固めた。寿永2年(1183年)後白河院の院宣を受け、七番目の勅撰和歌集『千載和歌集』の撰進に着手し、息子定家の助力も得て、文治四年(1188)に完成、名実ともに歌壇の第一人者となった。千載集には36首、新古今集には72首が採られ、勅撰二十一代集には計422首を入集している。歌学書・秀歌撰に『古来風躰抄』『古今問答』『万葉集時代考』『正治奏状』『三十六人歌合』等がある。

面影に花のすがたを先だてて幾重越えきぬ峯の白雲(新勅撰57)

奥山の岩垣沼のうきぬなは深きこひぢになに乱れけむ(千載941)

プロフィール

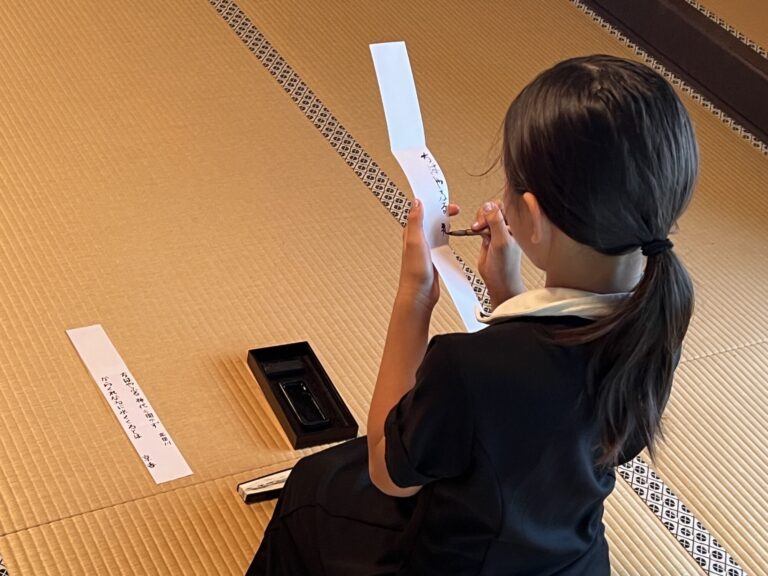

冷泉貴実子

事務局長 第24代当主為任・布美子の長女。

趣味は海外旅行と絵を描くこと。

陽気で活発な性格で、仕事に、遊びに、イベントにいつも大忙しです!

田中康嗣

特定非営利活動法人 和塾 代表理事。

大手広告代理店にて数々の広告やブランディングに携わった後、和の魅力に目覚め和塾を設立。

日本の伝統文化や芸術の発展的継承に寄与する様々な事業を行っています。詳しいプロフィールはこちらから。