ほととぎす 鳴きつる方を 眺むれば ただ有明の 月ぞ残れる

藤原実定

杜鵑、杜宇、蜀魂、不如帰、時鳥、子規、田鵑、田中鳥、冥途鳥、黄昏鳥、時つ鳥、魂迎鳥、しでの田長。これらはみなホトトギスのこと。この鳥には、本当にたくさんの異名や雅名があります。冷泉の和歌では「郭公」と記しますが、ともあれこんなに多くの表記を持つ鳥は、ホトトギスだけでしょう。そこに、積み重なった日本人の思いや物語が潜んでいるに違いありません。

郭公つまりホトトギスは、カッコウ目・カッコウ科に属し、鶯への托卵で知られています。大きさは鳩より少し小さく、胸と腹は白く翼や尾は黒褐色。嘴の中が赤いのは、ご存じの方も多いかと思います。鳴き声が特徴的で、夏の初めに鋭い声を響かせます。文字で表すのはちょっと難しいのですが「キュキュキュッ。キュキュキュキュ。」のように鳴く。昔の人はその声を「テッペンカケタカ」とか「特許許可局」などと表現したようですが、ちょっと違う気もします。ホトトギスという名前が、その鳴き声からきているという説もあるようで、その方が実際の声音に似ているような気もしますね。

日本の文芸では、この鳥は本当にたくさん取り上げられている。例えば、万葉集には153首ものホトトギスの歌があって、圧倒的な一番人気。二番目が雁の67首で、次が鶯の51首ですから。古今和歌集の夏の部には34首の歌がありますが、そのうち28首にホトトギスが詠まれています。8割以上がこの鳥の歌。清少納言の枕草子38段には「郭公はなほ、さらに言ふべき方なし」(ホトトギスはやはり言いようがないほど素晴らしい)とあって、その声を聞くために夜を明かす話しが出てきます。前にも書きましたが(第十六歌)、源氏物語の花散里にも。光源氏が夜遅く花散里を訪ねたとき、その鳴き声が聞こえます。江戸時代になると、信長・秀吉・家康が詠んだとするホトトギスの川柳が創作されています。「鳴かぬなら鳴くまで待とう時鳥(家康)」が有名ですね。近代に入ってからも、徳冨蘆花の小説「不如帰」や、ホトトギスを筆名とした正岡子規のことは、みなさんご存じでしょう。子規は自ら創刊した俳句雑誌の誌名も「ホトトギス」としていますね。

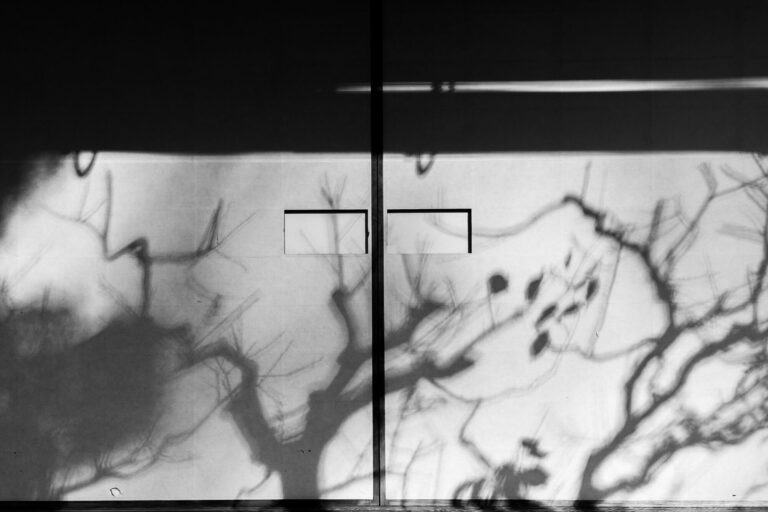

事ほど左様にこの鳥と日本人の関係はとても濃密でした。しかもそれは、ホトトギスがたんに鋭い声で夏を告げ、田植えの時を知らせる、といった単純なことではありません。どこか不思議な存在感。背後に影のような闇のようなイメージを抱いた鳥。それがホトトギスなのです。少し難しくなりますがご説明しましょう。

まず第一に、ホトトギスは夜に鳴くということがあります。多くの鳥は昼行性で夜はねぐらで休んでいるのですが、ホトトギスはまだ暗い早朝、明け方などにその声を響かせます。実際のホトトギスは昼間も鳴いているのですが、この鳥にはどこか夜の印象があるのです。それは他の鳥にはないことです。その上、ホトトギスは飛び回りながら鳴くので、声はすれどもその姿を見かけることがほとんどありません。二つ目は、いつも一羽でいること。縄張り意識が強いのか、ホトトギスは群れるということはないようです。杉本秀太郎先生は、「年に一度、ホトトギスが一羽、夜の京都を渡ってゆく声が聞こえるものだ」とおっしゃっていました。闇の中を一人ゆく。ホトトギスにはそんな心象世界があるのです。もうひとつ。ホトトギスは口の中が真っ赤ですね。鮮やかな真紅色。「異苑」という中国の説話集に「此鳥啼くや血出づるに至つて乃ち止む」とある。結核を患っていた正岡子規がこの鳥にこだわったのも、ひとつにはその血を吐くような赤い口中の色があったのだと思います。「床の間の牡丹の闇や時鳥」は子規が詠んだホトトギスの俳句です。こうしたさまざまな事柄に中国の故事や説話なども合わさって、いつしかホトトギスには、黄泉の国からの使者、冥界の使い、といったイメージが付加されていったようなのです。

春を告げる鶯には、どこかウキウキした印象がありますよね。けれど、夏の鳥、ホトトギスは鶯とは明らかに違うイメージがあるのです。なんとも言えず不思議な鳥です。和歌は詠むとき(詠歌)も、そして読むとき(鑑賞)も、こうした連想する世界観が大切なのですが、かつては日本人なら皆が持っていた共通の思いや物語が今ではほとんど失われてしまっていて、世界観や心象風景の共有が覚束なくなっている。どうしたものか。考えねばなりませんね。(第18歌・了)

藤原実定[ふじわらのさねさだ]

平安時代後期から鎌倉時代初期にかけての公卿・歌人。右大臣・徳大寺公能の一男。俊成の甥。定家の従兄。祖父の実能(さねよし)を徳大寺左大臣と呼んだのに対し、後徳大寺左大臣と称された。『著聞集』に「風月の才人にすぐれ」と記されるように漢詩をも能くしたが、特に和歌の才能に優れ、嘉応2年の『住吉社歌合』、治承2年の『右大臣藤原兼実家百首』など、多くの歌合・歌会に参加している。家集は『林下集』。『千載和歌集』『新古今和歌集』以下の勅撰集にも73首が入集している。

なごの海の霞の間よりながむれば入日をあらふ沖つ白波(新古35)

はかなさをほかにもいはじ桜花咲きては散りぬあはれ世の中(新古141)

さめてのち夢なりけりと思ふにもあふは名残のをしくやはあらぬ(新古1125)

をしへおくその言の葉を見るたびに又問ふかたのなきぞかなしき(千載590)

プロフィール

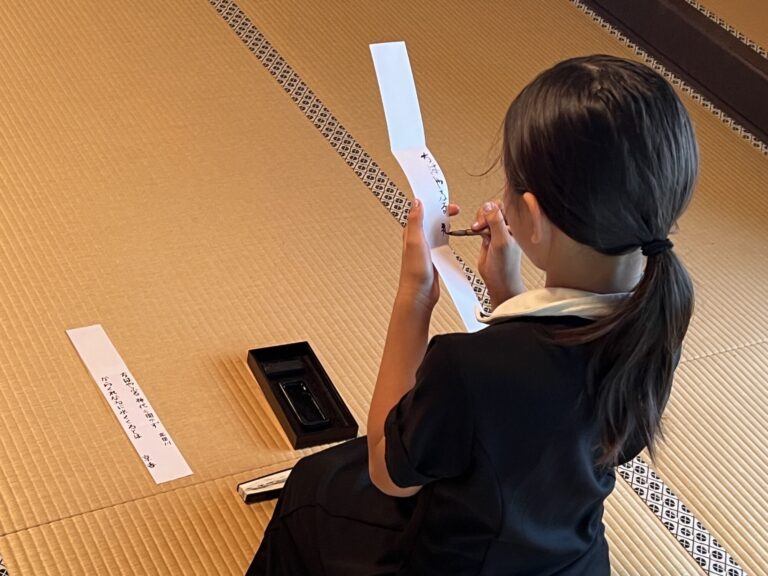

冷泉貴実子

事務局長 第24代当主為任・布美子の長女。

趣味は海外旅行と絵を描くこと。

陽気で活発な性格で、仕事に、遊びに、イベントにいつも大忙しです!

田中康嗣(たなかこうじ)

特定非営利活動法人 和塾 理事長。

大手広告代理店にて数々の広告やブランディングに携わった後、和の魅力に目覚め和塾を設立。

日本の伝統文化や芸術の発展的継承に寄与する様々な事業を行っています。詳しいプロフィールはこちらから。