神無月 風に紅葉の散る時は そこはかとなく ものぞ悲しき

藤原高光

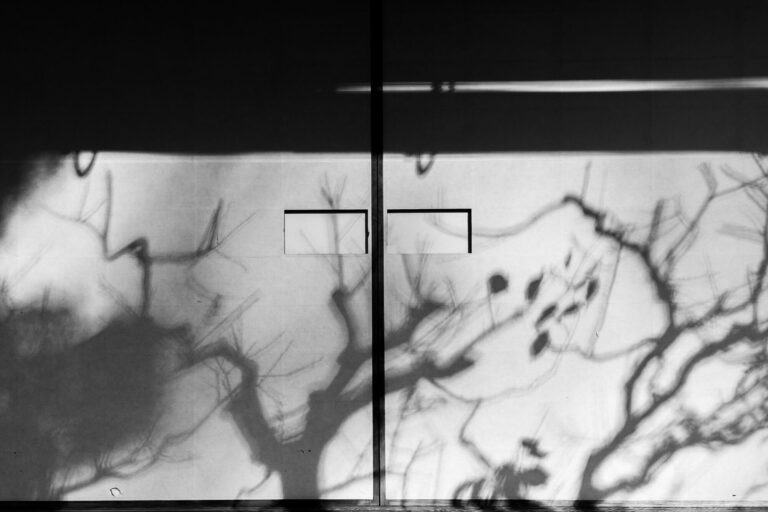

この歌はとても分かりやすい。誰が読んでもすぐ分かります。10月、神無月になって、風に吹かれて枯葉が散り、冬がやってくる。何となく悲しき想いが去来しますね、という和歌です。けれど、ただ悲しいだけではありませんよね。そんな季節や景色が総体としてどこか美しい、なにか愛おしい、という思いも含まれている。日本ならではの冬の美が詠まれた和歌ですね。でもその美しさはどこから来るのか。考えてみると不思議な歌です。

この季節、上等な和食屋さんなどに行くと、料理に紅葉した楓や柿の葉が添えられています。お客さまは皆、綺麗だなと喜んでいる。役目を終えて散ってゆく枯葉、落ち葉が美しいという感覚は、西洋にはない気がします。シャンソンの名曲に「枯葉」という歌があります。枯葉が吹き集められている。その枯葉と恋の想い出が、冷たい夜へと北風に飛ばされてゆく。そんな歌です。原題は「Les feuilles mortes」といって逐語直訳すると「死んだ葉」になるそうです。日本語の訳詞はたくさんあるようですが、一番有名なのは中原淳一訳の歌詞でサビの「枯葉よ〜」は皆が知っている。いずれにしても、ただただ悲しい、ひたすら寂しい恋の歌です。落ち葉は確かに死んでいるわけですから、そこに美しさを感じるのは不思議と言えば不思議ですよね。フランス料理のメインディッシュに枯葉を添えるというのも、あまり聞いたことがありません。けれど日本の人々は、その死んだ葉に美を投影する。もの悲しい景色を美しいと詠む。そこには、日本に独特の二重性も見え隠れしています。

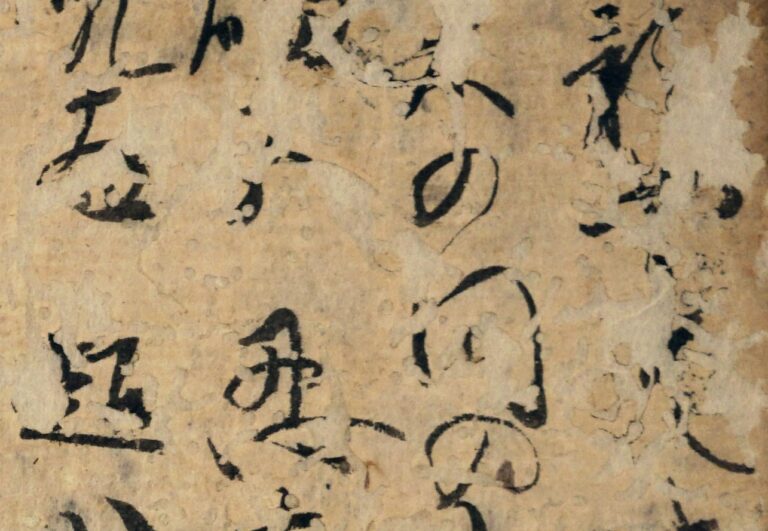

例えば、定家さんに「見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ」という歌があります。秋の夕暮れの花も紅葉もない浜辺の粗末な漁師小屋の景色。定家さんは、そこに美しさを見いだしています。けれど藤原定家はこの和歌を浦の苫屋で詠んだわけではないでしょう。この和歌を詠んだ頃の定家さんは正五位に叙せられたお公家さんですから、それなりに良い家に住み、そこそこ良い食事を摂り、まあつまり、うらぶれた漁師小屋とは縁遠い暮らしぶりだったはずです。だから、この和歌の中の美は、詠み手の頭の中で創られた美。虚構の美しさ、といっても良いものだと思うのです。自らの生活の実際は、できるだけ暖かく豊かであることを心がけながら、冷え枯れる美や侘び寂の美意識を愛でる。そこには不思議な二重性があります。実際には存在したであろう絢爛豪華な生活の喜びを詠んだ和歌はありませんよね。歌になるのは、山の中の粗末な庵に隠棲して鳥の声を聞き四季の花を愛でるようなある種枯れた世界だけです。豪勢な暮らしや、多くの友に囲まれた賑やかな日常にだって美はあるのでしょうが、和歌にはない。詠まれるのは、そんな現実的な美ではなく、架空の美なのです。

ちょっと言い過ぎかもしれませんが、和歌は始めから嘘八百、そもそもがフィクションなのです。日本人は昔から、現実に即した実体験を文学上に反映させるようなことはあまりなかった。ですから、男性が女性になって和歌を詠むことも、女性が男性となって詠むこともある。自由自在です。正にジェンダーフリーの文芸なのです。明治以降の文芸のような、自己を表現する、実体験を重視して創作するやり方では、ここまで自由にはなれないと思います。ダブルスタンダードを物ともせずイメージの美を愛でる日本の文芸は不思議の文芸です。

三冬と言われる日本の冬は、神無月、霜月、師走。神無月は冬の始めになります。やって来た冬は、夜が長く人々が寂しさや儚さを感じる季節です。でもその寂しさや儚さの中に美を感じる。もの悲しいからこその美しさ。この和歌は、少し屈折しているかも知れませんが、繊細で複雑な、考えれば考えるほど不思議な日本の美が、とても分かりやすく描かれた良い歌ですね。(第21歌・了)

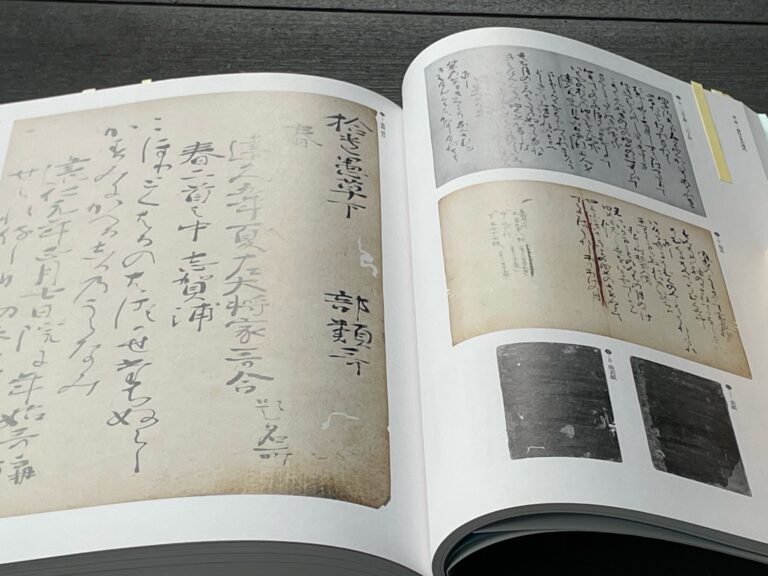

藤原高光[ふじわらのたかみつ]

九条右大臣師輔の八男。母は醍醐天皇の皇女雅子内親王。十歳で昇殿し、侍従・左衛門佐・右少将を歴任。その後出家し、比叡山横川で受戒入道。晩年は多武峯に移り、草庵極楽房に住む。三十六歌仙の一人で、家集に『高光集』がある。拾遺集初出。勅撰入集二十四首。

春すぎて散りはてにける梅の花ただかばかりぞ枝にのこれる(拾遺和歌集)

かくばかりへがたく見ゆる世の中にうらやましくもすめる月かな(拾遺和歌集)

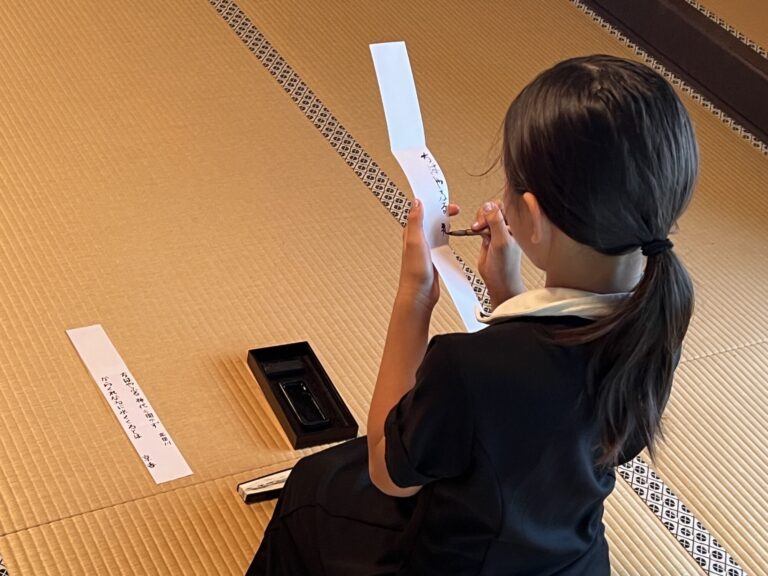

プロフィール

冷泉貴実子

事務局長 第24代当主為任・布美子の長女。

趣味は海外旅行と絵を描くこと。

陽気で活発な性格で、仕事に、遊びに、イベントにいつも大忙しです!

田中康嗣(たなかこうじ)

特定非営利活動法人 和塾 理事長。

大手広告代理店にて数々の広告やブランディングに携わった後、和の魅力に目覚め和塾を設立。

日本の伝統文化や芸術の発展的継承に寄与する様々な事業を行っています。詳しいプロフィールはこちらから。