山川に 風のかけたるしがらみは 流れもあへぬ 紅葉なりけり

春道列樹

古今和歌集の詞書きに「志賀の山越えにて詠める」とありますから、京都の東山から比叡山と如意ヶ嶽を抜け大津へ抜ける山道で詠まれた、という和歌です。

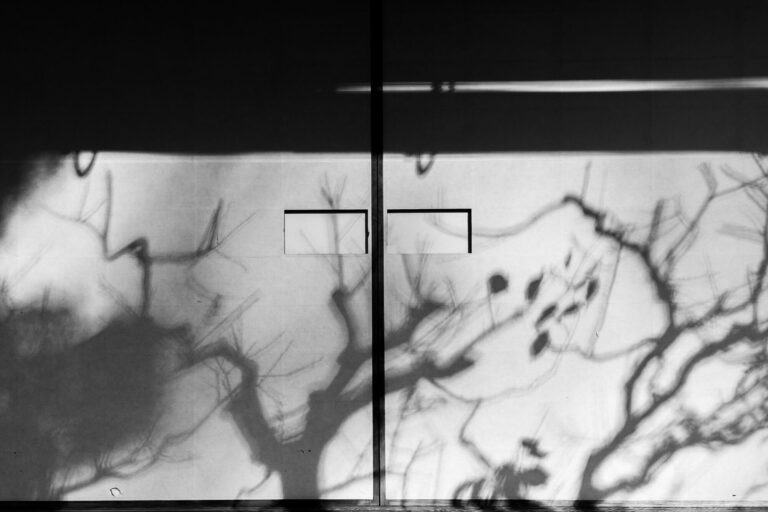

山の中を川が流れています。谷川です。紅葉した木々の枯葉が山中を覆っている。川面に落ちた葉が流されてゆく。そこに山風が吹きます。と、川面を流れるたくさんの落ち葉が折り重なり堰き止められてかたまります。「あへぬ」は、「あふ」の打消しで「~しきれない」という意味。流れようとしても流れてゆくことができない。それがまるで山風がかけた「しがらみ」のようだというのです。

このしがらみは少し分かりにくいかもしれませんね。「柵」と書いて「しがらみ」と読みます。これは、川の流れを弱めたり堰き止めたりするために、川の中に杭を並べ立て、竹や柴を横に張ったものです。ここから転じて、人にまとわりついて引き留めたり束縛したりするもの、という意味が出来ています。今どきは、このまとわりつくイメージの方が優勢で、あまり良い印象のない言葉になっていますが、もとは川に作られた柵のことです。この歌では、「しがらみ」が美しい景色の重要な要素になっていますね。川面に落ちた沢山の色鮮やかな紅葉が風で集められて滞留している。風がつくった柵のように。美しい山と川の情景が目に映るような和歌です。

日本人は、川を流れる紅葉が大好きです。和歌にもたくさん詠まれています。百人一首には在原業平の「千早ぶる 神代もきかず 龍田川 からくれなゐに 水くくるとは」がありますね。ご存じの方も多い名句。神々の時代でさえも、このようなことは聞いたことがない。龍田川の川面にたくさんの紅葉が浮いて、川の水を紅色に絞り染めにしています。という歌。他にも、古今集には、坂上是則の「もみぢ葉の 流れざりせば 立田がは 水の秋をば 誰か知らまし」。拾遺和歌集には、詠み人知らずで「もみぢ葉の 色をしそへて 流るれば 浅くも見えず 山河の水」。新古今和歌集には、権中納言公経の「星合の 夕べ涼しき 天の川 紅葉の橋を わたる秋風」。本当にたくさんの川面に浮かぶ紅葉が詠まれています。

この春道の「しがらみ」を詠み込んだ和歌には派生歌がたくさんあります。例えば、金葉和歌集には、藤原伊家の「谷川に しがらみかけよ 竜田姫 みねのもみぢに 嵐吹くなり」、続後拾遺和歌集には、藤原家隆の「山川に 風の懸けたる しがらみの 色にいでても ぬるる袖かな」、新古今和歌集には、源経信の「散りかかる 紅葉流れぬ 大井川 いづれ井ぜきの 水のしがらみ」。定家さんにも「木の葉もて 風のかけたる しがらみに さてもよどまぬ 秋の色かな」という一首があります。どの歌も、山川と紅葉が織り成す本当に綺麗な景色が見えるよう・・・、というような感想が並びそうですが、さて実際そうなのでしょうか。考えてみると少し疑問があります。このとき、川を流れる紅葉は、落ち葉であり、枯れ葉です。近寄ってみるとそれほど綺麗なものではありませんよね。ことに、しがらみのように流れてきたたくさんの枯葉が淀んで溜まっているところなどは、実際は美しい景色とは思えないのですが・・・。これもまた、和歌に独特な、想像の世界の中での日本美、心象風景として共有する綺麗、なのかも知れません。みなさんは、どう思われますか。(第23歌・了)

春道列樹[はるみちのつらき]

生年不祥~920年。主税頭(ちからのかみ)新名宿禰(にいなのすくね)の子。生年は不明。春道氏は物部氏の末流。

910年(延喜10年)文章生に、その後大宰府の四等官である「大宰大典」(だざいのだいさかん)に。920年(延喜20年)には壱岐守に任官されるが、赴任する前に死没。古今和歌集に3首、続く後撰和歌集に2首が入集。小倉百人一首にも標題歌が採られている。

昨日といひ今日と暮らしてあすか川流れてはやき月日なりけり(古今341)

梓弓ひけばもとすゑ我が方によるこそまされ恋の心は(古今610)

わが宿の花にな鳴きそ呼子鳥呼ぶかひありてきみもこなくに(後撰79)

プロフィール

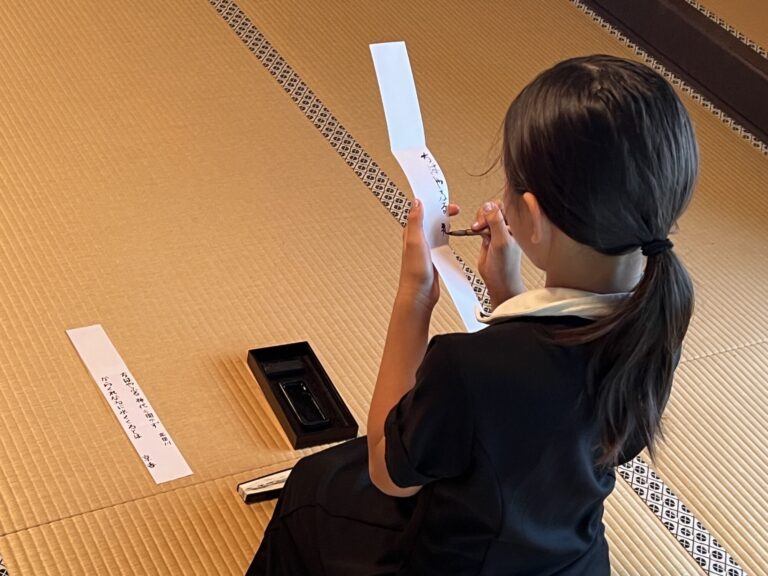

冷泉貴実子

事務局長 第24代当主為任・布美子の長女。

趣味は海外旅行と絵を描くこと。

陽気で活発な性格で、仕事に、遊びに、イベントにいつも大忙しです!

田中康嗣(たなかこうじ)

特定非営利活動法人 和塾 理事長。

大手広告代理店にて数々の広告やブランディングに携わった後、和の魅力に目覚め和塾を設立。

日本の伝統文化や芸術の発展的継承に寄与する様々な事業を行っています。詳しいプロフィールはこちらから。