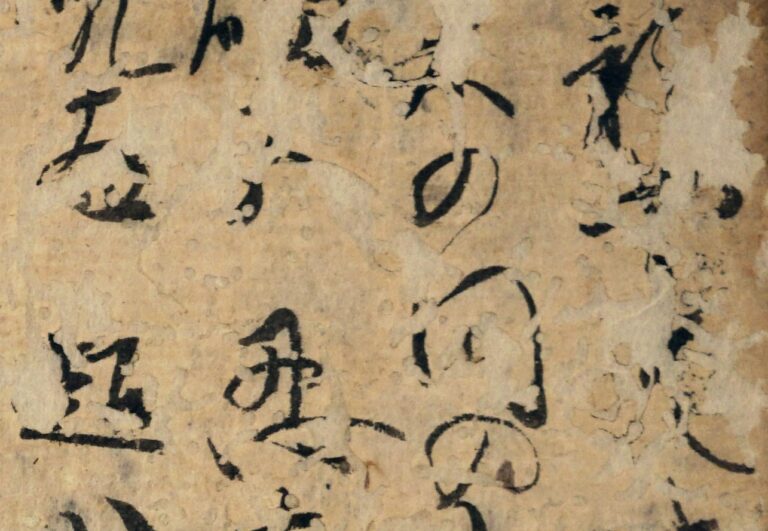

神無月 降りみ降らずみ定めなき 時雨ぞ冬の はじめなりける

詠人不知

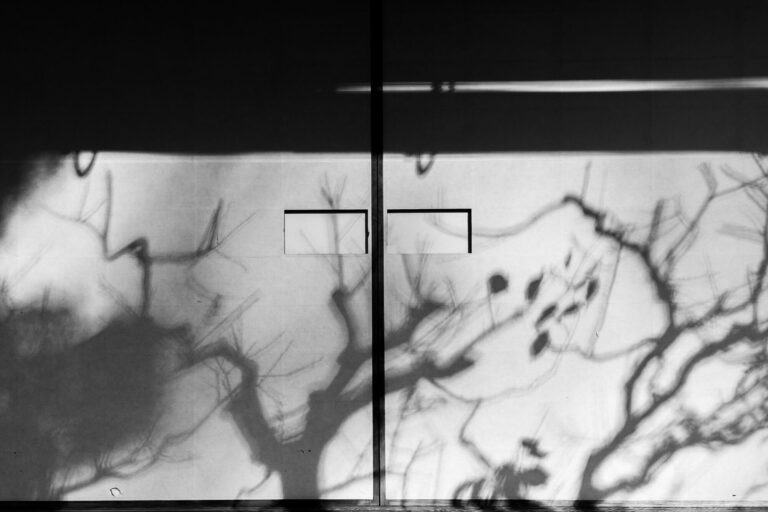

二番目の勅撰集である後撰和歌集に採られた時雨の歌です。秋の終わり頃から冬にかけて、降ったりやんだりを繰り返す細かな雨がこの「時雨」。今、降り出したかな、と思ったらすぐに降り止んで、陽の光が差す。晴間があったのに、やがてまた細かな雨粒が落ち始める。気温も下がり、日照時間も少なくなり、生きとし生けるものの生気も弱くなるような季節のどちらかというと鬱陶しい天気ですね。京都の嵐山や小倉山あたりは、この時雨の名所と言われています。鬱陶しい天気の名所、というのも妙なことですが、山際の地域に特有な天候だそうです。

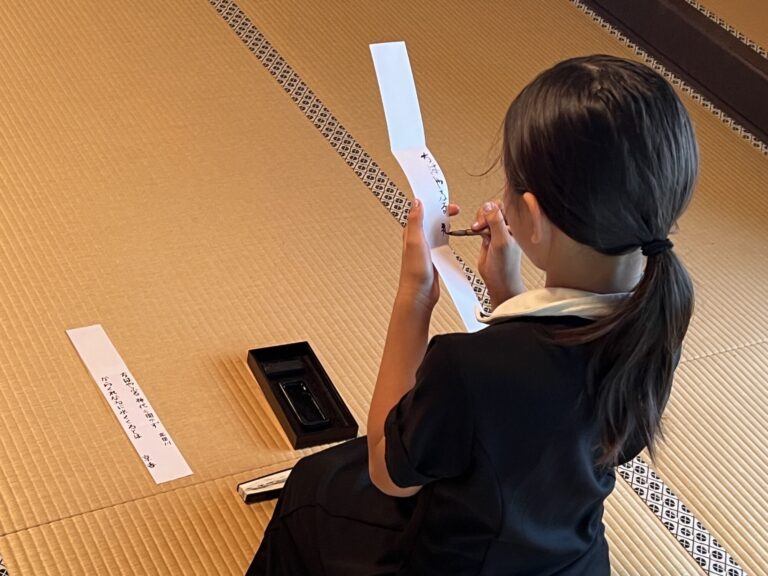

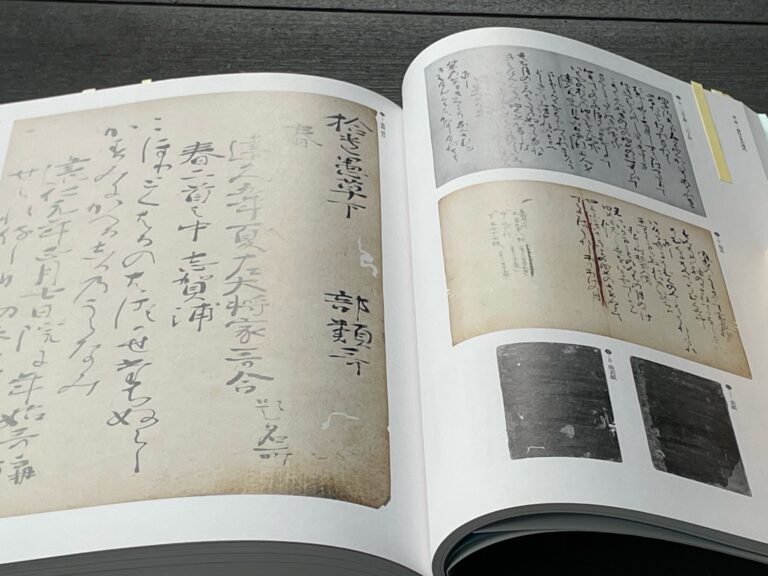

時雨という言葉は、冷泉家にとってとても大事な言葉のひとつです。何よりまず、我が財団の名称が冷泉家時雨亭文庫ですから。蔵にある古写本や古記録・古文書を影印(写真版)によって複製した書籍が「冷泉家時雨亭叢書」です。この時雨亭という名称は、藤原定家が嵯峨に営んだ山荘の名で、定家はそこで百人一首を編んだ、とされることが多いのですが、実際に定家さんの書き残したものとして時雨亭という言葉が残っているわけではありません。初めてこの名が出てくるのは、金春禅竹がつくった能「定家」の詞章です。この能は、藤原定家と式子内親王の恋の物語。神無月の十日あまりに北国の僧が京都を訪れます。歩き疲れて休んでいると時雨が降ってきます。雨宿りに立ち寄ったのが時雨亭。謡曲ではシテ方の里の女が「それは時雨の亭(ちん)とて由ある所なり」と謡います。そこは「藤原の定家の卿の建て置き給へる所なり、都の中とは申しながら、心すごく時雨ものあはれなればとてこの亭を建て置き、時雨の頃の年々は、此処にて歌をも詠じ給ひしとなり」ということ。この謡をきっかけに、定家の山荘は時雨亭と呼ばれるようになったのです。

さて、しかし、考えてみると不思議なことです。時雨というのは、冬に向かう寒くて厳しい気候の到来を告げる天候。降ったりやんだりを繰り返すのも定めのないことで、京都に長く暮らす私も、時雨が好きとはとても言えません。山荘の名前や財団の名称にするなら、むしろ「春風」や「明星」「天満月(あまみつき)」の方が良いと思いませんか。何もそんな鬱陶しい天気を選ばなくとも。けれど、昔の日本人は「時雨」の方を好んだようです。なぜでしょうね。寒くて暗くてジメジメしたら、西洋の人なら反発して対抗するように思います。暖炉に火をくべてシャンデリアに明かりを灯し、暖かくて明るい空間を創り出すでしょう。日本の人々は、そうはならない。厳しい季節の到来もそのままで受け入れます。ただ受け入れるだけではなく、そこに美しさまで感じ取る。自然をあるがままで愛でるのです。山川草木は、そのものがいちばん美しいと考える。たとえそれが物理的、肉体的には厳しいものでも、そこに美を見いだすのが日本のあり方なのです。人の手を加えて、人間にとって心地よいことを良しとする西洋の考え方とは随分違います。欧米の公園には必ずと言って良いほど噴水がありますよね。確かに綺麗なものですが、あれは正に人工で反自然。水というのは高いところから低い方へと流れるものですから、それを下から上に吹き上げるなんて、日本の発想にはありませんよ。日本のお庭にあるのは滝です。水が懸崖から流れ落ちている。自然そのままです。あるがままに美を見る。空に向かって吹き上がる水よりも、谷へと流れ落ちる水が美しい。時雨や野分や夕立のように、それがたとえ少々鬱陶しい存在でも、それが美しいと。

冬の始まりを象徴する時雨に美を感じるココロなければ、この和歌は味わえないのかもしれません。でも、日本人なら分かりますよね。繊細で精妙な日本美を詠じた名歌。この歌は、日本文化の深い不思議を味わえる和歌なのです。(第22歌・了)

後撰和歌集[ごせんわかしゅう]

古今和歌集につぐ第2の勅撰和歌集。村上天皇の下命によって編纂された。950年代の成立。古今和歌集のような序文がないため、正確な成立年時は不明。源順・大中臣能宣・清原元輔・坂上望城・紀時文(以上、梨壺の五人)が中心となってこの勅撰集の編纂に当たり、藤原伊尹が別当となってそれを統括した。歌数は伝本によって違うが、1425首の本が多い。冷泉家に藤原定家が天福二(1234)年に書写したもの伝わり、これが後世『後撰集』研究上に重要な証本とされたいわゆる「天福本後撰集」の原本である。

プロフィール

冷泉貴実子

事務局長 第24代当主為任・布美子の長女。

趣味は海外旅行と絵を描くこと。

陽気で活発な性格で、仕事に、遊びに、イベントにいつも大忙しです!

田中康嗣(たなかこうじ)

特定非営利活動法人 和塾 理事長。

大手広告代理店にて数々の広告やブランディングに携わった後、和の魅力に目覚め和塾を設立。

日本の伝統文化や芸術の発展的継承に寄与する様々な事業を行っています。詳しいプロフィールはこちらから。